回文诗是国内诗歌园地绽放的一株奇花,在杂体诗中独占一席之位。唐代吴兢《乐府古题要解》曾提到:“回文诗,回复读之,皆歌而成文也。”回文诗按肯定的法则将字词排列成文,亦存在很多的形式与读法。历史上亦有较多文人墨客进行创作,清代学者朱存孝觉得苏伯玉妻的《盘中诗》是回文诗源头。{1}全诗呈圆形写于盘中,从中央到四周可循环读之,诗作表达了老婆的思夫盼归之情。刘勰在《文心雕龙?明诗》中说:“回文所兴则道原为始。”{2}足以见得回文诗在魏晋时期已达到兴盛。之后回文诗一直都有出现,如白居易、王安石、苏轼等大伙都有回文诗传世,这充分体现了回文诗语言的博大精深与盎然的情趣和美感。

古典哲学在中国文化的进步过程中有着举足轻重有哪些用途。中国古时候哲学先贤们在语言中所暗含的思想几乎是无边无际的,这也是诗歌等艺术所追求的目的――含蓄。在中国传统文学中,诗人的一首好诗总是是“言有尽而意无穷”的。中国古时候的哲学思想在先秦时就以儒、道两家为主要学派,但在“百家争鸣”的大背景下又形成了一个新的学派,它以管仲的思想为基础,吸收了各家的思想,最后形成了一个新的系统著作;到了秦汉时期,思想的大一统则促进道、法、阴阳、儒家的合流,如在荀子和《易传》的思想中,大家可以看到其对法家和阴阳观念的吸收。《管子》和《易传》可以说是不同时期对中国古时候哲学思想的集大成之作。

哲学影响着一个民族历史文化的进步与其对文学的审美意识,而诗歌又是对于一个民族、一种文化不容忽略的存在。可见,回文诗与中国古典哲学也有着极为密切的关系。下面就以《管子》和《易传》为例,将古典哲学与回文诗联系在一块,研究回文诗中所蕴含的哲学意义。

1、回文诗中的“常”与“变”

中国的哲学,觉得变是宇宙的根本。“变”的看法在哲学中比“常”的看法先出现,而世间的万物无不处在变化进步之中。荀子云:“天有常到,地有常数。”宇宙就是一个变化的大整体,所有事物都在变迁之中,既有正常状态性,也有变动性。“常”亦为恒,表示稳定性、困难变化;“变”则表示变动性,毫无稳定性可言。

《管子》的思想以天、地、人三常与天地变化为准则,变化中也有不容易变化的规律。如《系辞》说:“在天成象,在地成形,变化见矣。”变化不随便改变的准则,即所谓的常。如《形势篇》:“天不变其常,地不容易其则,春秋冬季节夏,不更其节,古今一也。”常即为变化中有不变的意思,而变本身也是一种常。古人就是通过意象为经验来察看世间万物的变化,从中总结出常规。天有常象,如日月、星辰、四时,它们对于大家而言,都是客观存在,不会随便改变的。《系辞》:“动静有常,刚柔断矣。”世界万物动静的运行也是有常规的,有一个固定的法则都不可以改变;自然的法则是规律的,其中有很有序不乱的法则贯穿着不规律,这就是动静有常的道理。变化中有正常状态,但“常”更不是完全不变,王夫之称:“常中有变,变中有常。”

一首回文诗可以生成两种或两种以上的新诗,由此可以看出它有着多变的形式,但多变的形式与原诗之间还是存在肯定的联系。不同中蕴含着相同,多变中总结容易见到通用的规律,旧转化成新。如南朝梁简文帝萧纲的《和湘东王后园回文诗》:

原诗:枝云间石峰, 倒读:散叶飞秋树,

脉水浸山岸。 聚鹄戏清池。

池清戏鹄聚, 岸山浸水脉,

树秋飞叶散。 峰石间云枝。

无论正反读之皆为借景物抒发情感之作。回文诗看上去多变,实质都是以原有诗歌和倒读的读法为“常”,是客观存在的。原诗与回文后的诗既有音律形式变化,也有不变的意境意象等内容。

2、回文诗中的“道”与“理”{3}

在中国古典哲学中“道”是最高的哲学观念,常见存在于宇宙万物之中,并且是超越所有、影响万物的。《宙合》曰:“道也者,通乎无上,详乎无穷,运乎诸生。” “道”是万物不能离开的,它是无形不可感知的,强调了道与万物生成之间密切的联系,即道是万物得以生成的基础和规律。《管子》中觉得事物的生成是由于道,事物的衰亡则是违反了道,侧重于生成之道。这是对《老子》中“道”的推行与进步。

而所谓“理”指社会生活的伦理道德标准,也指自然界的规律。“理”作为哲学定义出现于战国之时,《四时篇》以阴阳为“天地之大理”,《侈靡篇》曰:“尊天地之理”,都指的是自然规律。到了北宋时期,“理”成为程朱理学最主要的思想看法得以进一步健全和进步。

人与自然的关系也暗含其中。一方面,人是自然的一部分,大家需要遵循自然界的常见规律;其次,人类社会也有着我们的特殊规律,道德是人类社会所特有些现象,不可以将它强加于自然。所以人和自然统一的同时,不应将道德原则看作自然界的常见规律,而是应该具体问题具体剖析。

从回文诗本身肯定的创作规律来讲,“道”贯穿其中,“理”为客观规律。回文诗特有些创作办法和读法使其多边形得以生成。

清代才女吴绛雪曾写过一首著名的回文诗《咏四季诗》:

莺啼岸柳弄春晴夜月明,

香莲碧水动风凉夏日长。

秋江楚雁宿沙洲浅水流,

红炉透炭炙寒风御隆冬。

每句十字描绘了四季的美景,同时四十个字可组成每首二十八字的七言诗四首,读法为一句取前七字,二句去前三字,三句取右至左的前七字,四句去右至左的前三字。每行成诗一首,四行为四首诗。可见回文诗的特有创作办法和读法是其得以生成的规律,即为“道”,创作所遵循肯定的规律,则为“理”。 3、回文诗中的“阴阳”理论

“阴”“阳”是两个对立面。阳就是阳气化,是挥发的、主动的、向上的一种能量,代表天、刚、动、男、火精神、思想等,可称为“乾”。阴代表它的相反面。《易经》中的“卦”也都是由“阴爻”和“阳爻”两种爻构成的,继承了自然界“阴阳”符号。

《易传》比较具体地说明了自然界是以阴阳二气为本源的,在二气相互影响之下生成了万物。再则阴阳间也存在转化和消长,《易经》曰,“君子所居而安者,易之序也”。易之序归根结底可理解为阴阳有哪些用途和转化。以阴阳四象和五行为例,木生火、火生土、土生金、金生水,是五行循环永远不可以打破的规律。古典艺术的审美特点如动静、神形、虚实、美丑等,这类容易见到的艺术手法,都是《易经》中“阴阳”论的展示。

不论回文诗正读还是倒读,它们在乎义上都做了相互补充,从而丰富了全诗的意境。诗中的弦外之音、蕴藉之情,让读者感到震惊。另外,从回文诗的意象来讲,新的意象被重新组合生成,虚实、动静统一,意境贯通,景由心生。

宋代诗人苏轼也有不少的回文诗作品传世,他的《题金山寺》④是一篇整体回文诗:

潮随暗浪雪山倾,远浦渔舟钓月明。

桥对寺门松径小,巷当泉眼石波清。

迢迢远树江天晓,蔼蔼红霞晚日晴。

遥望四山云接水,碧峰千点数鸥轻。

这首诗写了寺外夜晚到黎明的景色。倒读描绘了从黎明又到傍晚的景色。正读倒读意境不同,展示了动静、虚实的变化统一,是“阴阳”观在诗歌中的具体体现。《周易》曰:“阳主动,阴主静。”回文诗表现形式巧变多姿,不只显示出语言文字的精妙,还体现出“阴阳”观念在中国古典诗歌中的完美呈现。

4、结语

《管子》对之后哲学思想的进步产生了广泛影响,在诸子百家里有着十分要紧有哪些用途。《管子》思想体系中以政治和经济思想为核心,但其中也有不少的思想也体目前回文诗的诗歌创作中。如哲学中“常、变”的思想及“道、理”的思想。《周易》作为中华文化的根源,民族精神的理念,大家依赖它来探索华夏的传统思维。《易传》使《周易》由卜筮之学转化到哲学,运用阴阳这对基本范畴察看世界的同时衍生出了一系列富有辩证的思维,对后来古典哲学的进步起到了承前启后有哪些用途。国内古典哲学思想奠定了古典诗歌进步的理论基础,而古典哲学的辩证思想,也非常不错地体目前了回文诗中。

综上,国内古典哲学是传统文化的精华,占据主导地位。在古时候诗歌的进步过程中,古典哲学对其创作有着巨大有哪些用途。追求审美理想和精神自由的生活境界,心灵上宁静旷达,掌握在日常体悟生活的哲理,感受美的存在和创造诗意的生活。第二在于文人的文学观念。儒家倡导“诗言志”,在道家的影响下,文人又多与自然山水相亲,形成了以善为美和以自然为美的审美观、创作观。在这种大环境下成长的文人,其文学创作深受影响,大大丰富了诗歌的内涵和表现形式。

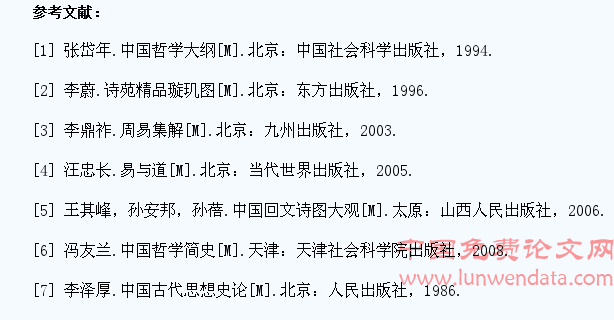

{1} 谭汝为:《诗歌修辞句法与鉴赏》,澳门语言掌握2003年版,第137页。(但史学界对此存在争议,觉得《盘中诗》并不是最正式、有文献记载最早的回文诗)

{2} 刘勰:《文心雕龙》,人民文学出版社1981年版,第50页。

{3} 张岱年:《〈管子〉书中的哲学范畴》,《管子学刊》1991年第3期。

{4} 周溶泉:《历代怨诗趣诗怪诗鉴赏辞典》,江苏文静出版社1989年版,第750页。