中药汤剂作为一种传统中药剂型,在中医药治疗疾病的过程中发挥着不可替代有哪些用途,不论是其煎煮办法,还是不一样的服用办法,都对中医临床疗效产生了肯定的影响。近年来,伴随中药临床药学工作的逐步拓展,中药传统服用办法也被纳入中药合理用药范畴,渐渐被临床大夫和药师所看重。比如在此次新型冠状病毒肺炎(CoronaVirusDisease2019,COVID-19)的防治中,国家卫生健康委员会和国家里医药管理局联合发布了《关于推荐在中西医结合救治新型冠状病毒感染的肺炎中用“清肺排毒汤”的公告》,在该公告中,更是从国家层面对清肺排毒汤的服用办法做了详细的说明,基于此,现对中药传统服用办法与合理用药进行探讨和总结。

1清肺排毒汤

清肺排毒汤的组方为麻黄9g、桂枝9g、杏仁9g、生姜9g、细辛6g、藿香9g、泽泻9g、柴胡16g、姜半夏9g、紫菀9g、冬花9g、山药12g、茯苓15g、猪苓9g、黄芩6g、枳实6g、生石膏15~30g(先煎)、白术9g、射干9g、陈皮6g和炙甘草6g。具体服用办法为水煎服,天天一付,早晚两次(饭后四十分钟),温服,三付一个疗程。如有条件,每次服完药可加服大米汤半碗,舌干津液亏虚者可多服至一碗。

据专家介绍,清肺排毒汤由汉代张仲景所著《伤寒杂病论》中的多个治疗寒邪引起的外感热病的经典方剂优化组合而成,具备清肺平喘、泻火解毒之效果,全方组方合理,性味平和,可用于治疗新型冠状病毒感染的肺炎轻型、普通型和重型病人,在危重症病人救治中也可结合病人实质状况合理用。该方也可用于普通感冒和流感病人。但该方为疾病治疗方剂,不主张作为预防方剂用。

2中药传统服法剖析

2.1清肺排毒汤服法剖析

从上方可以看出,清肺排毒汤主要由经方麻杏石甘汤、小柴胡汤、射干麻黄汤与五苓散加减而成,方中多以辛味药为主,取其辛散之意,使邪气由表而发,在服法上除常规温服外,更是以“每次服完药可加服大米汤半碗,舌干津液亏虚者可多服至一碗”缀之,可见对清肺排毒汤服用办法甚是讲究。对于清肺排毒汤在服用时加服大米汤之法,其实古已有之,传统中医药理论更是对其用意早已做了明确的阐释。

关于服用中药汤剂后加服米粥的办法最早可追溯到被誉为“群方之冠”的桂枝汤,医圣张仲景在《伤寒论》桂枝汤项下注:“服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力。”热稀粥即稀米汤,主要由粳米或糯米熬制而成,一般取上层汤汁,趁温热送服药物,一则以助药力,再则能保护胃气,降低苦寒药对胃肠的损伤。常用于送服寒性较重的中药汤剂或中成药,如三黄泻心汤、牛黄清胃丸等。纵览清肺排毒汤全方,加服大米汤之意犹如仲景桂枝汤啜稀粥法,一方面是为了增加药力以达到取汗的目的;其次则是为了顾护脾胃,进而达到药后颐养胃气的目的。

2.2中药传统服法总结与探讨

关于中药传统服法,历代医学典籍多有述说,如《伤寒论》所载桂枝汤使用啜稀粥法;《金匮要略》中大建中汤服法为“温服,如一炊顷,可饮粥二升,后更服,当1日食糜,温覆之”;《医方集解》所载金锁固精丸使用莲子粉糊丸盐汤送服的办法;《小儿药证直诀》中泻青丸要用竹叶煎汤,同砂糖,温开水化下;《黄帝素问宣明论方》载六一散服法为“每服三钱,加蜜少许,温水调下,或无蜜亦可,1日三次。或欲冷饮者,新井泉调下亦得。解利伤寒,发汗,煎葱白、豆豉汤调下;难产,紫苏汤调下。”《太平惠民和剂局方》所载参苓白术散要用枣汤调服;失笑散要用黄酒或醋冲服;止嗽散要用生姜汤调下;小活络丹更是要空心冷酒或荆芥汤送下等。诸这样类服用办法,比比皆是。在此基础上,现代学者对中药传统服法也进行了肯定的总结、总结和探讨。王国荣根据辨证施治的原则对《金匮要略》150余个内服方剂的服药办法进行了初步探讨,分别对汗法方药、攻下方药与止痛方药的服法进行了总结与总结,同时还对服药时间与次数也予以总结,指出补益药、活血逐瘀药要空腹服或食前服用,比如桂枝茯苓丸、鳖甲煎丸、薯蓣丸等;而一些药力峻猛或有有害地方的中药要先食而后服用(即饭后),如己椒葶黄丸、赤石脂丸、乌头赤石脂丸等,其意也是在保护后天脾胃之气免受损伤。吴美翠对张仲景《伤寒论》药物煎服办法进行了初探,从病证的角度出发,阐释了中药煎服办法对临床疗效的影响,总结出病证属水饮内停,气化失司证者,多以白饮(米汤)和服,如五苓散,牡蛎泽泻散;属虚劳不足,瘀血内停证者,多以酒饮送服,如薯蓣丸,八味肾气丸,大黄?虫丸等,取其温经通络,活血化瘀之效果。崔宜玲依据临床工作实践,从传统中医药理论出发,对中药服用办法和服用时间进行了探讨,通过运用“天人相应”理论、张仲景“六经欲解时”理论,同时结合药物特质及不同病位来指导病人选择最好时间、办法服药,从而使中药更好地发挥了疗效。孙晓风对180例高血压病人用中药汤剂的服法进行了研究,分别探讨了服药时间、服药温度、服药次数对中药汤剂疗效的影响,最后证实正确的服用办法可促进中药的疗效。林忠坤等从服药时间和次数,温服和冷服、服药后的护理与服药时饮食忌讳等方面对中药汤剂的服法进行了探讨并指出中药汤剂的服法对临床疗效有肯定的影响。

总之,中药无论是汤剂,还是丸散膏丹等,关于其服法历代医家无不对服药的时间、温度、次数、服药方法即药引子与饮食忌讳等内容都做了明确的讲解,这样讲究,不但在中医药理论指导下进一步增强了中药临床疗效,而且也预防了部分不良反应的发生;现代研究也表明,中药传统服用办法直接影响其临床疗效,作为中医辨证论治最后也是非常重要的一个环节,服法的正确与否,直接关系疾病的预后,正如清代著名医家徐灵胎在《医学源流论》中所言:“病之愈不愈,不但方必中病,方虽中病而服之不能其法,则非特无功,而反有害,此不能不知道也。”这样来看,对于中药而言,假如服之不能法,任凭大夫医术再高,药材水平再好,其疗效也会大优惠扣。因此,中药服法是不是合理,直接关乎其疗效,在临床实践中需要予以看重。

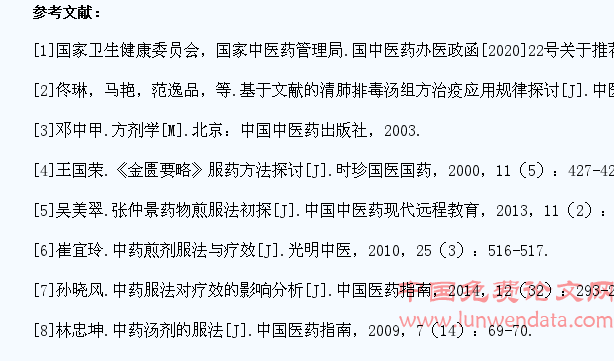

3中药服法与中药临床药学

伴随中药临床药学工作的拓展,合理用药已经成为药学服务的核心内容,中药临床药学作为一门新兴的、最前沿的学科,其核心是保证临床用药的安全性、有效性和合理性。中药作为中医临床治疗疾病的有力武器,其有效性和合理性是临床疗效的具体体现,中药临床药学正是以中药为研究对象,在中医药理论指导下研究中药的临床用途机理与怎么样发挥最大治疗用途的学科。梅全喜通过对近年中药临床药学工作近况的总结,针对现在药学服务提出了中药临床药学新的进步方向与方案,将中药煎服办法也作为要紧内容纳入了中药临床药学工作范畴;郭桂明等也提出了拓展中药临床药学工作应看重中药煎服办法和临方炮制的建议。

中药服法作为传统中医药的一项特点内容,自古以来一直贯穿于中医药的传承过程,早在《神农本草经》中就有记载:“病在胸膈以上者,先食而后服药;病在心腹以下者,先服药而后食;病在四肢血脉者,宜空腹而在旦;病在骨髓者,宜饱满而在夜。”元代医家王好古在《汤液本草》中也提出:“药气与食气不欲相逢,食气消则服药,药气消则进食,所谓食前食后盖有义在其中也。”然而,无论是在现代临床工作还是药事服务中,中药传统服用办法并没得到非常不错的体现。对于这一中药特点和优势,在临床实践中并没被看重,更没发挥其应有些用途,相反,不但没被继承,甚至被遗忘或是遗失。因此,大家要在传承中医药的基础上,保留中药传统服用办法这一特点,从而弥补中药临床药学在这方面的不足,保证病人合理用药,同时也为更好地拓展药学服务提供新角度、新视点。

4结语

中药传统服用办法作为中医药的一个特点,更是中药临床疗效的要紧保障,中药临床药学作为中医中药之间的纽带与桥梁,更应看重对中药传统服法的传承与革新,在对中药科学认识的基础上,结合中医辨证施治,具体问题具体剖析,为病人提供有效适当的中药服用办法,更好地指导病人合理用药,以保障临床用药的合理性和安全性。