说起受教育权,由齐玉岑受教育权被侵害案所引发的宪法司法化问题叫人不能不看重。

受教育权是公民的基本权利,对于基本权利的保障方法,国内现行宪法没明确的规定,但在具体的法律规范层面上与实践中所形成倾向于相对保障方法,即表现为基本权利的具体内容和保障方法均由普通法律加以规定。但齐玉岑案却改写修正了相对保障方法为直接保障方法。这个案子开创了国内宪法司法化的先例,被誉为“中国宪法司法化第一案”。这也表明了宪法权利不只具备防范国家权力的效力,而且还具备防范私人行为的效力。当某公民的宪法权利受侵犯时,他可以参考宪法所规定的基本权利为自己获得司法救济,拿起宪法的武器保护自己。

是的,国内公民根据宪法规定享有些基本权利,有相当一部分在司法实践中长期以来处于“睡眠”或“半睡眠”状况,公民的受教育权就是如此一种在宪法上有明确规定而又没具体化为普通法律规范上的权利。这个案子首次打破了法院对此问题的沉默,旗帜鲜明地指出:公民宪法上所享有些基本权利,即便没转化为普通法律规范上的权利,在遭到侵害时也应当得到保护。[1]

在过去几十年的宪政实践中,大家过分强调了宪法的根本法地位,忽略了其法律性,实质上抹杀了宪法的最高法律效力。虽然学者中有人提出基本权利具备直接效力的规范构想,觉得在没具体法律规范时,法院可以直接依据宪法基本权利条约作出判决。但这一构想很难打破由来已久的法院在判决中不直接适用宪法这一不成文的司法惯例。在齐玉岑案中,最高人民法院打破国内在宪法推行问题上的守旧观念,为基本权利的司法救济开辟了新径。这个案子提供了一个深入研究宪法司法化或适用问题的机会,引发社会的考虑。但有些学者觉得宪法在这里是紧急错位了,私人之间的侵权应由民法、刑法来解决,而不是宪法。还有些学者对案件的后果表示忧虑。觉得该案意味着各级法院都可以对宪法作出讲解,赋予各级法院宪法讲解权会破坏法制的统一性。其危险性不只在于国家权力对私权的过分干预,还可能致使对公权力侵害行为的漠视和放任。但无论怎么样,一方面,在理论上该案引发了大家关于宪法司法化问题的考虑与研究。其次,在实践上该案解决了国内宪法司法适用问题。在这个意义上,齐玉岑案无疑是国内法治建设与进步史上的一个里程碑。

然而现实却让人忧虑,虽然“齐玉苓”一案引发了大家对于宪法司法化的考虑,但在实践当中,还是没能真的的将宪法走上司法化。譬如九年义务教育因为遭到国家的强制力的保护,学校只负责推行和推行国家的教育计划。可是高等教育则不同,它不是强制性义务教育,从保证大学教育水平的角度而言,欲保障公民受教育权的达成,需要赋予学校等教育机构肯定自治权利。可是即使这样,无论是在九年义务教育下还是在高等教育下,学生因遭到处分被开除学籍而状告学校的诉讼到今天仍旧是层出不穷,总是是学生还没进行申辩,便被学校所抛出的“一纸规定”而丧失继续受教育的权利,而诉诸法院得到的结果总是是以学校的内部行为为由不予以受理,从而这一项宪法所规定的受教育的权利没办法得到伸张。于是大家只能在亟待解决这一问题的过程中,寻求新的诸如自由权和“公益诉讼”的救济渠道。

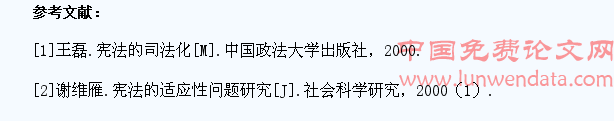

2008年12月18号,最高人民法院发布通知称,自当月24日起,废止2007年底以前发布的27项司法讲解。大家发现,最高院就齐玉苓案所做的《关于以侵犯名字权的方法侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是不是应承担民事责任的批复》法释〔2001〕25号赫然在列。与其他26项司法讲解被废止理由不同,该司法讲解只不过因“已停止适用”而被废止,既无“状况已变化”,又无“被新法取代”。有人觉得考虑到国内现行体制,最高院无权对涉及宪法的问题做出讲解,所以要停止适用。针对法院能否直接援引宪法条文做出裁判,法学界曾有两种不认可见,一种建议是“不可以引用”,另一种建议是“可以引用”。而目前这一司法讲解被废止后,此类做法是一定不可以。[2]

长期以来,中国宪法除去发挥政治宣言等功能外,在社会生活、法律实践中一直很难觅其“芳踪”。但宪法第一是法,法律应该能被推行,因此宪法应当从神坛走向世俗,融入百姓生活,为民所用。但目前法院判案子不可以用宪法,又回到若干年以前的状况,这一做法是前进,还是倒退?目前还不好评价。但假如公民的宪法权利遭到了侵犯,又没明确的法律依据去处置,怎么样得到司法救济?新方法并未颁布,遇见类似问题该怎么样裁判?司法机关不处置实质问题,就等于受害人得不到司法救济;而得不到司法救济就等于宪法向公民承诺的权利兑现不了。

故笔者觉得这是一种倒退。假如说要停止适用,起码要再拿出一个非常不错的解决方法出来。不然将来还会有多少权利被侵害的大家得不到公平,得不到正义,这不是大家期望看到的。但假如要停止适用,那就需要健全好国内的部门法体系。而在齐玉岑案件中,正是由于科教法法律部门还处于初步打造阶段,尚未健全,才会出现受教育权法律保护的真空,故法院不能不将它概括为宪法权利来寻求保护。但法律无论拟定地多么完美,还是会有纰漏和欠缺的地方。所以当没具体法律规定,而公民的宪法权利又遭到实质侵害时,可以直接适用宪法给予救济,但法院需要充分考虑案件性质、现行规范、法治情况等每个问题。譬如说一个刑事诉讼,就不适合直接适用宪法。由于刑法适用罪刑法定原则,法无明文规定不为罪。而民事、行政诉讼中,法院可以直接适用宪法,但要在普通法律并无具体规定,而宪法又有原则规定的时候才能。

但,现在宪法司法化在国内存在着很多的障碍,不可能一蹴而就,最高人民法院在对有关宪法司法化的司法讲解存废之间的艰难抉择中选择了后者也印证了这一趋势。然而,宪法司法化是从宪法走向宪政的必然趋势。没司法化,宪法只停留在纯粹的理论层面,就不可以成为完全意义的法,国家就不可能达成宪政。从目前各国的宪政实践看,宪法司法化的观念也逐步被世界绝大部分国家所同意,这类国家都打造了诉讼的机构和程序,对宪法进行司法适用。大家国家也要在探索中前进,找到好的解决方法,早日达成宪政。

国内公民现在的宪法意识和基本权利意识都非常薄弱,其实国内公民的宪法意识不高是什么原因不在于法院是不是直接依据宪法审理具体案件,而在于宪法作为根本法的基本功能没得到应有些发挥。这又成为大家在保障宪法真的发挥用途的一大挑战。什么时间,宪法的最高权威才能树立起来,才能成为亿万民众心中的根本大法?

齐玉岑案明显透露出中国社会阶级地位的失衡,贫穷农工背景的学生尽管努力获得应得的收获,却被社会高层剥夺,这是一个悲剧。类似的事件有不少,这真的是非常让人痛恨和惋惜。虽然齐玉岑案过去了12年,但它对大家建设法治社会的影响却远远不止12年。